afrique amitié anjouan annonce artiste background beit salam belle blog bonne cadre chez

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Un oeil sur l'actu (28)

· Zaléo na Mawudu (22)

· Tendances & Spectacles (10)

· Regards d'Ailleurs (4)

· Bonésso (3)

· 6 Juillet Vidéos (3)

les îles comoros sont un trésor longtemps assombri et enfoui par nos mustarab = esclavearabe de zanzibar accou

Par MONDOHA Faid A, le 16.03.2015

et c'est qu'elle a raison .

Par Anonyme, le 10.03.2015

welcome et bon vent . pour une information rpoffessionnel le et credible . l'impertinence n'est pas synonyme d

Par marine , le 09.03.2015

· Faouzia Abdoulhalik à l'affiche de SALWA MAGAZINE

· Championnat de D2 [Ngazidja] : Les deux groupes dévoilés

· Les Comoriens pleurent Sœur Colette

· La femme comorienne, un atout pour propulser le pays

· Le blog 6 Juillet : Qui sommes-nous ?

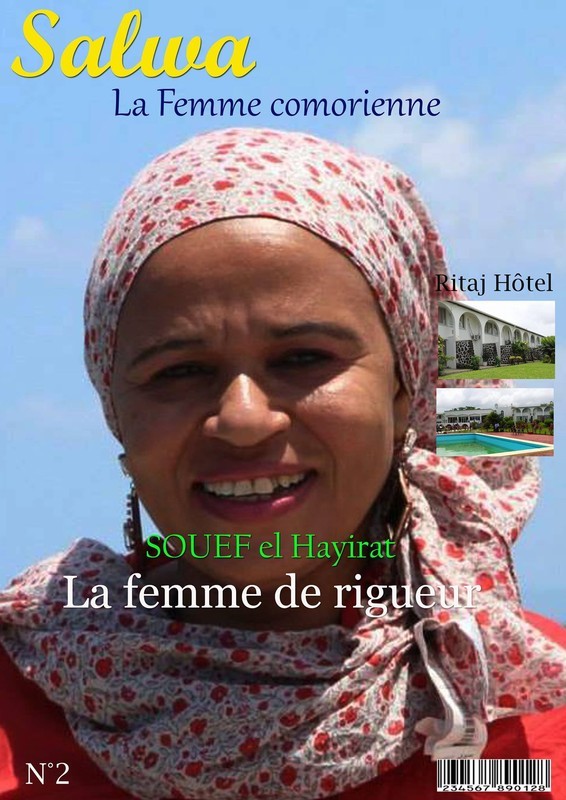

· PORTRAIT : Souef El Hayrat, la femme de rigueur

· Mayotte présente comme entité française ?

· Décret relatif aux chefs des villages/quartiers

· Abdou Ousseni, nouveau président de l’assemblée

· Petites histoires de Shungu...

· Un nouveau confrère et ma binette partout

· Azali : un retour à double tranchant

· Mayotte. Des lycéens passeurs d’avenir

· Salim Hatubou, entre Marseille et les Comores

· Maliza Said, femme politique

Blogs et sites préférés

Statistiques

Date de création : 03.03.2015

Dernière mise à jour :

07.04.2015

71 articles

Tendances & Spectacles

Enjeux d'un colloque

Libraire établi aux Comores, Isabelle Mohamed a écrit ce texte, en réaction au colloque, qui se tient, les 19 & 20 mars 2015, au campus universitaire de Dembeni, sur l’île comorienne de Mayotte.

En cette année 2015, la littérature comorienne d’expression française fête ses 30 ans, 32 pour être plus exact, si l’on prend en compte le recueil de nouvelles publié en 1983 par les militants de l’ASEC[1] originaires des quatre îles Comores.

En 1985 paraissait La République des Imberbes de Mohamed Toihiri, premier roman francophone, bientôt suivi de Brûlante est ma terre (1991) d’Abdou Salam Baco puis de La fille du polygame (1992) de Nassur Attoumani. Une belle aventure d’écriture venait ainsi de prendre forme.

Aussi, quelle aubaine que de voir s’organiser en cette année 2015, à Mayotte, le premier colloque universitaire dédié à une littérature francophone jusqu’alors méconnue, ignorée de la critique et des chercheurs.

Pour autant, la vigilance voire l’inquiétude reste de mise.

En effet, chacun devra bien comprendre que seule l’organisation de ce colloque à Mayotte, Comore devenue département français – ce que d’aucuns continuent à ne pas reconnaître et ce qui génère une tragédie au quotidien-, vient justifier cet intitulé :« La littérature francophone de Mayotte et des Comores et du Sud-Ouest de l’Océan Indien : production et réception ».

La force du politique étant justement de savoir contaminer toutes les sphères d’une société, on espère donc que les esprits conviés lors de ces rencontres sauront comprendre qu’il ne saurait être question d’autre chose que d’une littérature comorienne nourrie par une même histoire, une même culture et le vécu d’un peuple. On retiendra aussi que les règles du jeu étant faussées, il est normal que certains se trouvent absents et que des auteurs ou des critiques se refusent à cautionner cette approche contestable d’un même imaginaire.

La littérature est trace et expression de l’humanité, il importe qu’elle ne devienne pas un enjeu de plus dans la réécriture de l’Histoire en consacrant une partition privant les uns comme les autres de toute la richesse d’un archipel nourri de l’échange et du voyage depuis des siècles.

Parce que ce serait insupportable et que l’on souhaite garder foi en l’honnêteté intellectuelle.

Isabelle MOHAMED, Libraire.

Mayotte. Mars 2015

Colloque sur la langue à Mayotte

Nous apprenons à nos dépens encore une fois qu’un colloque sur les productions littéraires de l’Archipel des Comores se tient à Mayotte. L’intitulé des interventions nous plonge dans l’embarras. Décidément, cet espace demeure à jamais un champ d’expérimentation du feuilleton colonial dans ses ébats multiples. Avec la langue et l’histoire de cet Archipel, des Martin et des linguistes de salon, reniant jusqu’à l’intégrité de leur conscience intellectuelle, ont donné le ton.

L’hydre aux innombrables masques semble n’épargner, ni des critiques respectés ni des universitaires, qui, jusqu’ici, étaient regardés comme représentatifs de la pensée positive. Un nouveau seuil est encore franchi. Des têtes bien pensantes, spé- cialistes des littératures du Sud, se sont conviées pour entériner l’un des mensonges de l’histoire humaine. Après la partition politico-géographique des Comores, le travail actuel consiste à procéder au viol de nos imaginaires. Les révisionnistes et les faussaires de l’histoire à l’œuvre dans ce pays ont la peau dure. Comment peut-on nous exproprier jusqu’au sens de notre regard sur le monde et sur nous-mêmes, résultat de longs siècles d’être-ensemble ? Ce que nous demandons, c’est la reconnaissance de notre intégrité culturelle, identitaire, sociohistorique. Les choix politiques, restant des choix politiques, doivent-ils se justifier par des manipulations et des falsifications incessantes ?

Nous refusons de perdre notre âme. L’unicité des paradigmes constitutifs des Lettres Comoriennes reste indéniable. Parler des littératures maoraise et comorienne est d’une absurdité intellectuellement insoutenable.

Signataires

[Anssoufouddine Mohamed, poète] - [Mohamed Nabhane, auteur]

[Saindoune Ben Ali, poète] - [Hasan Fathate, critique]

[Soeuf Elbadawi, auteur] - [Mohamed Ahmed Chamanga, éditeur]

Ce texte, cosigné par des acteurs de cette scène littéraire, vient en réaction au colloque, qui se tient, les 19 et 20 mars 2015, au campus universitaire de Dembeni, sur l’île comorienne de Maoré (Mayotte).

Maliza Said, femme politique

Née il y a trente ans à Marseille, Maliza Youssouf SAID SOILIHI n’a pas une grande expérience en politique mais son entrée fracassante dans l’arène laisse croire qu’elle a encore des beaux jours devant elle. En moins de 2 ans d’engagement politique, elle s’est déjà frayé un chemin en se faisant élire au conseil municipal de cette grande ville du sud de la France. Marseillaise de naissance et de cœur, d'origine comorienne, elle garde des liens très fort avec cette patrie. Lorsqu’on la demande de choisir entre la France et les Comores, elle affirme comme Jamel Debbouzze, « on ne choisit pas entre ses deux parents ». Mariée et mère de 3enfants, elle répond à cœur ouvert nos questions sur ses ambitions, son combat et aussi la famille.

On te voit très engagée dans la politique en France, quelles sont tes motivations ?

Après la naissance de ma fille fin 2013, j'ai souhaité m'engager dans une démarche politique, au sein de la Ville qui m'a vu naître et grandir. J'ai rencontré Dominique Tian, député des Bouches du Rhone et ancien maire des 6ème et 8ème arrondissement de Marseille qui m'a proposé de rejoindre sa liste pour les municipales. C'était l'occasion non seulement de deveniractrice du devenir de cette Ville pour laquelle j'ai un amour profond, mais également de faire entendre une voix de la diversité, trop souvent inaudible, dans une cité phocéenne pourtant métissée et cosmopolite. Ce combat pour la diversité dans le débat public était d'ailleurs aussi mené par un Collectif existant depuis 1995 et qui avait permis l'élection d'autres élus d'origine comorienne.

La victoire de notre liste UMP / UDI lors des élections municipales de mars 2014 m'a permis de devenir conseillère municipale dans la seconde ville de France. Désormais élue des 1er et 7ème arrondissements de Marseille, le sénateur-maire Jean Claude Gaudin, m'a responsabilisée en me confiant deux délégations. La première est relative aux projets européens et la seconde au site internet de la Ville, actuel portail d'accès aux services administratifs de Marseille.

Quelles sont les actions que tu mènes au quotidien dans le cadre de tes nouvelles fonctions ?

En tant qu'élus locaux, on devient les premiers interlocuteurs des administrés de la Ville. Les problématiques liées au logement et à l'emploi sont bien évidemment nos premières préoccupations. Le contexte actuel est difficile et nous n'avons pas réponse à tout, mais nous essayons d'accompagner au quotidien les marseillais et les marseillaises.

Dans le cadre de mes délégations, j'ai pour responsabilité de trouver des fonds européens pour financer les grands projets de la Ville. Les domaines d'intervention sont diverses : smartcities et énergies renouvelables, développement du numérique, financements de structures telles que les crèches, les universités etc...

Cela ne m'empêche pas d'agir dans d'autres domaines. Actuellement, grâce aux services de la Ville, nous mettons en place des projets de coopérations décentralisés. J'oeuvre aussi pour la signature de la Charte européenne d'égalité hommes-femmes dans la vie locale et pour celle de l'European Cities Against Racism. Mettre en place des actions pour l'équité et la lutte contre les discriminations sont des priorités quotidiennes.

Comment concilies-tu vie familiale, professionnelle et politique ?

J'avoue qu'entre mes fonctions d'élue, mes devoirs de mère et les recherches de ma thèse, je cherche un équilibre parfois difficile à maintenir. Je remercie tous les jours ma mère ainsi que mon conjoint, qui m'aident et me soutiennent sans relâche.

Propos recueillis par Salwa Mag

Semaine de la Francophonie : rétrospective

La semaine de la francophonie a commencé samedi 14 mars à l’Alliance française de Moroni avec le concert du prix Découvertes RFI 2014 : Marema a chanté devant une salle pleine avec un public conquis dès les premières chansons. La musique a également été à l’honneur sur la plage d’Itsandra avec un concert dédié aux chansons en français et en langues locales, à l’Alliance française de Mohéli et à l’American Corner avec des spectacles de slam. L’école française a quant à elle choisi la chanson française des années 80 pour son concert solidaire « un enfant, un livre » donné le jeudi 19 mars.

Les concours ont été nombreux. L’association des bibliothécaires des Comores (ABC) a organisé un concours de lecture à Moroni, un concours de poésie et de slam à Anjouan et une dictée à Mohéli. Nos trois Alliances ont choisi des concours de chansons francophones. L’espace Campus France et le campus numérique de l’Agence Universitaire de la Francophonie ont proposé des QCM de culture générale.

Les conférences et débats d’idées ont eu également une place de choix. Le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique de Moroni a proposé de débattre sur « francophonie et développement », l’Université des Comores sur « langues en francophonies : le cas des Comores » et l’Alliance française de Mutsamudu sur « la littérature orale des Comores ».

Les 10 mots de cette année n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont fait l’objet d’une exposition photo de Mahamoud Ibrahim qui a utilisé la technique du « ligthpainting ».

Le Centre Culturel et de Création Artistique Mavuna (CCAC) a, entre autre, proposé la pièce de théâtre « Excusez-moi, Madame ! » mise en scène et interprétée par Sitti Thourayat. Le théâtre a également été mis à l’honneur par les étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie qui ont écrit et joué des scènes sur le thème de l’année « jeunes, environnement et climat ». Les jeunes artistes de l’association « Art2laplume » ont également slamé sur ce thème.

Cette semaine a aussi été l’occasion de voir ou revoir des films francophones réalisés ces dernières années : « La pirogue » de Moussa Touré a été diffusé à Mutsamudu, « Un homme qui crie » de Mahamat-Saleh Haroun à Moroni et « Le ballon d’or » de Cheikh Doukouré à Fomboni. Le CCAC a diffusé le court métrage comorien « Madjiriha, les ressacs de la honte » d’Ezidine Saïd Hassan.

Enfin, le sport a fait l’objet de plusieurs manifestations avec des tournois sportifs (volley-ball, course de pirogues, de pneus et de natation) sur la plage d’Itsandra et des tournois de football à Anjouan et Mohéli.

Enfin, samedi 21 mars, pour clôturer les festivités, une soirée « France » a été organisée par le poste. Le spectacle « Voir Paris et mourir » du camerounais Valery Ndongo a fait rire la salle comble de l’Alliance française de Moroni. Puis, en résonance à l’opération « Goût de France / Good France », un buffet d’inspiration française a été proposé à l’ensemble des 250 spectateurs.

Faouzia Abdoulhalik à l'affiche de SALWA MAGAZINE

Faouzia Abdoulhalik, l’experte comorienne au Canada

Par SALWA Magazine

Faouzia Abdoulhalik a fait de la lutte contre la pauvreté par l’environnement, son combat. Après avoir fait ses preuves aux Comores, c’est au Canada qu’elle s’illustre avec succès. Un parcours atypique qui fait d’elle une femme expérimentée mais qui n’a pas oublié d’où elle vient...

Les Comores n’ont pas de pétrole ou de gaz mais l’archipel peut se vanter de disposer de matières grises pour exporter. La quarantaine révolue, Faouzia Abdoulhalik illustre bien ce phénomène. Au Canada, cette femme originaire de Moroni est responsable d’un programme de coopération technique entre les pays francophones en environnement et développement durable. « J’identifie les besoins de compétences techniques des pays et les combler par une offre de formation, des stages professionnels, la mise à disposition d’experts de nos réseaux aux pays demandeurs ou par la production et la diffusion de guides méthodologiques », nous confie cette femme qui a fait des études en Science de l’environnement et en Droit international en France.

Rien d’étonnant si Faouzia Abdoulhalik se voit confier ces responsabilités. Avant d’arriver au Canada, elle a travaillé aux Comores pour, entre autres, coordonner la mise en place du dispositif juridique et institutionnel relatif aux aires protégées. Ses activités ont permis la création de la première aire protégée des Comores en 2001, le Parc marin de Mohéli. «Ce parc a reçu en juin 2002 le prix Initiative Equateur au Sommet de Johannesburg. Ce prix est réservé aux projets qui ont apporté des bénéfices concrets aux communautés locales. Pour le cas du Parc de Mohéli, les bénéfices sont essentiellement les activités éco-touristiques et de pêche autour du Parc », se souvient avec fierté, celle qui a participé à la formation de plusieurs jeunes comoriens à des métiers liés à la protection de l’environnement et au tourisme.

L’installation au Canada de Faouzia Abdoulhalik pourrait nous faire penser à une fuite de cerveau. Et pourtant, le grand froid canadien n’a pas pu refroidir ses ambitions et ses bonnes idées en faveur de son pays. «J’étudie actuellement quelques possibilités d’affaires dans le traitement de l’eau, dans la formation professionnelle et dans la construction de bâtiments à énergie positive. Avec des projets viables économiquement, je peux décider de laisser mon emploi actuellement pour me consacrer à mes propres affaires », indique cette femme qui a beaucoup investi dans le monde associatif aux Comores. Et pour mobiliser les ressources humaines de son pays, elle a mis en place «un groupe professionnel sur LinkedIn intitulé "Expertise comorienne" pour échanger sur des idées de projets. Parmi ces projets, figure celui d'une banque de cv en ligne de l'expertise comorienne», martèle-t-elle.

Le but est de localiser les experts selon leurs compétences et les mobiliser dès que nécessaire.

Championnat de D2 [Ngazidja] : Les deux groupes dévoilés

Football. Cette saison, la deuxième division de Ngazidja verra s’affronter les deux clubs relégués de la D1, les huit nouveaux venus de la D3, plus les douze autres qui se sont maintenus.

La ligue de football de Ngazidja (Lfng) a départagé les équipes de deuxième division de football en deux groupes. Sur chacune de ces deux poules figurent douze clubs qui s’affronteront en matchs aller et retour. Huit équipes issues de la troisième division évolueront cette saison dans cette caté- gorie, aux côtés des deux relégués de la première division, l’Union sportive de Ntsaweni et l’Us de Mbeni. Selon Bakar Soihir, trésorier de la ligue de football de Ngazidja, les deux poules ont été formées à l’issue d’un tirage au sort au foyer Awuladil’Komor. «Nous avons établi ces poules dans la transparence. Nous devions surtout le faire en public pour éviter tout soupçon de favoritisme», a-t-il expliqué. Ainsi, la ligue régionale de football s’apprête-t-elle à lancer officiellemnt le championnat de deuxième division. Toutes les équipes sont averties et certaines disposent déjà du calendrier.

Cette saison, les choses sont un peu mieux préparées pour la D2 par rapport aux précédentes. Les clubs savent déjà les trajectoires qu’ils feront durant la phase aller. «Nous voulons respecter la date de la Fédération, finir ce championnat en même temps que les autres ligues au cas où il y aurait des candidats de la catégorie pour la phase nationale de la coupe des Comores», a fait savoir le trésorier de la Lfng. Cette saison, la deuxième division de Ngazidja verra s’affronter les deux clubs relégués de la D1, les huit nouveaux venus de la D3, plus les douze qui ont maintenu le cap en 2014. Hairu fc de la Société nationale de pêche, Twamaya de Mvuni, les Abides de Bandamadji, Asj d’Ipvembeni, Aventure de Wela, Olympique de Fumbuni et le Dauphin des Comores de l’And. «Cette formation de l’Armée nationale de développement a été reclassée en D2 depuis mai 2014 par la nécessité d’équilibrer le calendrier des matchs de la Poule A suite à la radiation de Mlawuni club de Itsinkudi», peut-on lire dans une note de Soilihi Djibaba, président de la ligue.

Quatre clubs devront accéder en D1 cette année. Les amateurs de ce championnat le plus suivi de Ngazidja estiment que la montée se disputera entre Elan club, le plus grand favori, Idjundu club de Bambadjani, Us Ntsaweni, Etoile Polaire de Nyumamilima et Genius club. Cette formation de Hahaya a été le troisième au classement géné- ral de la poule B, derrière Ngaya club et Etoile du sud de Fumbuni, tous deux évoluant en D1. Pour la poule A, Elan est le club qui s’était battu pour le passage en D1 contre Jacm et Kaz club, aujourd’hui en D1.

Elie-Dine Djouma

(Photo/Joueurs de l'Elan Club/Stade Mitsoudjé)

La répartition des poules

Poule A

1 - Idjundu de Bambadjani

2 - Genius de Hahaya

3 - Dauphin club de l’And

4 - Espérance club de Mdjwayezi

5 - Espoir club de Djomani

6 - Alizé fort de Salimani

7 - Uranus de Bweni

8 – Union sportive de Mbeni

9 - Étoile des Comores de Nyumadzaha

10 - Hairu fc

11 - Olympique de Foumbuni

12 - Les Abides de Bandamadji-Domba,

Poule B

1 - Elan club de Mitsudjé

2 - Aigles noirs de Mohoro

3 - Us Selea de Séléa Bambao

4 – Football Club de Chuani

5 - Etoile Polaire de Nyumamilima-Mbadjini

6 - Accord du sud de Inane

7 – Union sportive de Ntsaweni

8 - Asj Ipvembeni

9 - Twamaya club de Mvuni

10 - Aventure de Wela-Mitsamihuli

11 - Ajesko de Kwambani

CJSOI: Proposition pour des Jeux sur 4 ans

Les experts en débattront lors de la réunion de mai prochain à Madagascar

Les 10es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) se dérouleront en 2016 à Madagascar. Les Comores ayant objecté pour que ces Jeux se tiennent à Mayotte. Selon nos informations, une proposition pourrait être faite, lors de la réunion des experts de la CJSOI, en mai prochain dans la Grande île, pour que les Jeux se tiennent désormais chaque quatre ans. Ce qui rejoint une proposition conjointe faite par l'île de La Réunion et Mayotte dans le passé.

Week-End l'avait annoncé il y a de cela un peu plus d'une année. Le Canada, le plus gros bailleur de fond de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) - avec la France - a pris la décision de ne plus soutenir financièrement cet organisme. Fort logiquement, la CJSOI a été grandement affecté par cette décision. Dans un contexte de crise financière, Madagascar pourrait relancer la proposition pour que les Jeux se déroulent chaque quatre ans au lieu de chaque deux ans.

Cette proposition pour organiser des Jeux sur quatre ans sera donc abordée lors de la réunion des experts de la CJSOI, prévue du 20 au 22 mai prochain, à Madagascar. Si la démarche est acceptée, les 10es Jeux auront très probablement lieu en 2017 et non en 2016. Cela fait que les Jeux de la CJSOI se tiendront entre deux Jeux des Iles de l'océan Indien. Dans ce même ordre d'idées, beaucoup de changement seront apportés aux règlements, notamment au niveau des catégories d'âges, afin de s'adapter aux nouvelles configurations.

Stage Club CONFEJES en avril

D'autre part, un projet de programme est prêt pour 2015, mais ne sera approuvé qu'après la réunion annuelle de la CONFEJES qui doit se tenir le mois prochain ou au plus tard en mars. A ce stade, aucune date n'a été arrêtée et encore moins le pays qui accueillera cette réunion. Comme chaque année, la CJSOI fera une demande pour le financement de quatre actions, soit deux pour la partie sportive et deux autres pour la partie jeunesse. Dans le cadre des Championnats d'Afrique cadets qu'organisera l'Association mauricienne d'Athlétisme du 23 au 26 avril, au stade Maryse Justin, à Réduit, une demande sera faite pour l'organisation d'un stage CONFEJES. Cela, afin de permettre aux athlètes des pays affiliés à la CJSOI (Maurice, Seychelles, Madagascar et Comores) et participant à la compétition de bénéficier d'une bonne préparation.

Par ailleurs, 12 actions, dont six en sport, ont déjà été identifiées dans le projet de programme 2015. La première action de l'année se tiendra incessamment et concernera un stage de formation pour jeunes leaders sur la prévention des conduites addictives. Ce stage, financé par la CONFEJES, aurait dû se tenir en octobre de l'année dernière. Hormis ce stage, les sept pays de la CJSOI prendront, comme à l'accoutumé, la responsabilité d'organiser chacun au moins une activité de l'organisation.

Saison 2014 : La satisfaction est de mise

La saison 2014 a pris fin en décembre dernier avec l'organisation des 9es Jeux de la CJSOI décentralisés et ce, après la décision de retirer l'organisation à Djibouti en raison d'une attaque terroriste contre ce pays. Selon le secrétaire-général de la CJSOI, le Mauricien Nagalingum Pillay Samoo, la satisfaction est de mise. "Au nom de la CJSOI, je remercie et je félicite tous les pays membres qui ont accepté de prendre en charge l'organisation d'une compétition qui était inscrite au programme des 9es Jeux. Tout s'est bien passé et cela a été une réussite. L'objectif a été atteint, soit permettre aux jeunes qui étaient déjà sélectionnés de vivre cette expérience", a-t-il déclaré. Soulignons que Maurice a organisé la partie jeunesse, Madagascar la compétition de handball (garçons et filles), les Comores le football masculin, les Seychelles le tennis de table (garçons et filles) et La Réunion l'athlétisme. Dans ce dernier cas, il n'y a pas eu de compétition à la suite d'un malentendu. "Ce n'est pas grave dans le sens où les principes de la CJSOI reposent sur l'échange et l'amitié entre les jeunes de l'océan Indien", a expliqué le secrétaire général de la CJSOI. Ce dernier a ajouté que le président de la CJSOI, le Malgache Anicet, était à Maurice en décembre dernier pour procéder à l'ouverture officielle des activités jeunesse à la municipalité de Port-Louis, dans le cadre des Jeux décentralisés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Samynaden était lui présent à la cérémonie de clôture.

Projet de programme

Février

16 au 20: Formation sur le professorat de loisirs (action jeunesse) à Madagascar

Avril

Date à déterminer : Stage national de formation des cadres sportifs de handball niveau 1 aux Comores

Date à déterminer: Stage Club CONFEJES (Athlétisme) à Maurice

15 au 18: Formation en gestion des manifestations sportives à Madagascar

Mai

20 au 22 mai: Réunion des Experts à Madagascar

Date à déterminer : Formation des encadreurs des jeunes aux techniques d'écoute et de counselling (action jeunesse) à Maurice

Date à déterminer : Tournoi de football masculin à La Réunion

Juillet

6 au 10 : Atelier de formation sur la gestion, le suivi et l'évaluation du plan d'action et des politiques nationales de la jeunesse et des sports (GAR) à Madagascar

2Août: Réunion ministérielle à La Réunion

Date à déterminer: Tournoi de tennis de table à Maurice

Septembre

Date à déterminer: Formation développement durable : création d'outils d'information et de prévention à destination des jeunes (action jeunesse) à La Réunion

Octobre

Date à déterminer : Formation technique en kayak de mer à La Réunion

Date à déterminer : Projet de formation (jeunesse et sport) à Djibouti

Novembre

Date à déterminer : Stage de formation sur la restauration des valeurs humaines aux Seychelles

Décembre

Date à déterminer : Tournoi de lutte à Maurice

Date à déterminer : Célébration de la journée de la jeunesse de l'Océan Indien (Jeunesse et Patriotisme) dans tous les pays

Le Mauricien.com

Mayotte présente comme entité française ?

L’édition 2007 des Jeux des îles de l’Océan indien (Jioi) à Madagascar a vu la participation de Mayotte, conditionnellement au titre d’une entité autonome, sous l’assouplissement du régime du colonel Azali. Aujourd’hui, le député de cette île, Ibrahim remet en cause les clauses déterminées par le Cij, clauses qu’il qualifie de discriminatoire. Joint au téléphone, le patron du comité olympique et sportif des îles Comores (Cosic) pense : « La revendication mahoraise est légitime mais le moment semble inopportun ».

A la veille de l’édition 2007 des Jioi, tenue dans la Grande île, le Cij s’était réuni en assemblée générale à Antananarivo pour examiner une participation de Mayotte, au titre d’une entité autonome. Malgré des grincements des dents, le projet est adopté. Mais des conditions quasi draconiennes planent au-dessus des têtes des athlètes comme l’épée de Damoclès. Au village des Jeux et dans les compétitions, les Mahorais n’ont pas le droit d’afficher des signes qui reflètent le tricolore (bleu, blanc, rouge), comme fanions, banderoles, drapeau, tenues vestimentaires, et j’en passe, de fredonner l’hymne français, etc. En revanche, au lieu de se servir de la langue chinoise ou indienne pour la communication, ils sont autorisés à s’exprimer en français.

Aujourd’hui, Ibrahim Aboubacar, député du 101e département français, voit d’un mauvais œil les clauses, arrêtées en 2005 à Antananarivo par le Cij. Pour lui, la question de savoir sous quelles couleurs les athlètes mahorais concourent est discriminatoire.

Mayotte, Comores ou France ?

Selon le confrère de Mayotte hebdo, le 5 mars dernier, le contestataire « a interrogé la ministre des Outremers par courrier, sur les conditions de participation de Mayotte aux prochains Jeux ». Sa réaction est déterminante : "notre pays prendra toutes les mesures nécessaires pour donner à Mayotte toute sa place dans les prochains Jioi qui auront lieu à la Réunion".

Ibrahim Ben Ali, président du Cosic, pense qu’une revendication sur l’évolution de la situation de Mayotte est légitime ‘‘mais pas à la veille des Jioi de la Réunion’’. Avant le grand rendez-vous sportif de la sous-région de 2007, le Cij avait consenti de grandes concessions en faveur des Mahorais. Aujourd’hui, pour modifier les chartes des Jeux et/ou le règlement intérieur du Cij, il faut du temps. Comment avoir raison quand l’autre ignore qu’il divague ?

BM Gondet

PORTRAIT : Souef El Hayrat, la femme de rigueur

Si l'Hotel le Moroni Retaj porte bien son nom du plus grand hôtel de la capitale, c'est grâce à elle. Souef El Hayrat donne tout son savoir faire et son professionnalisme pour faire face à la concurrence et donc pour le bien de l'hôtel. Mais donc qui est cette femme que tout le monde reconnaît sa rigueur ?

Teint clair, une voie imposante avec 5 langues étrangères qu'elle manie avec aisance, elle ne passe pas inaperçue. Hayrat comme on l'appelle affectueusement est née à Mitsoudjé dans le Hambou. Après un bac littéraire, c'est au Maroc qu'elle se forme dans le domaine du Tourisme. Elle retourne du Royaume chérifien avec une Licence en Hôtellerie. Au service du pays, elle est de ceux qui ont fait les beaux jour de l'Hôtel Galawa. Mais comme elle s'ennuie en restant sans rien faire, elle enseignait de l'Anglais et de l'Espagnol dans les écoles privées, à ses heures perdues. "J'ai enseigné ses langues pour bien les maîtriser et surtout ne pas les oublier", assure-t-elle avec fierté.

Après un concours, elle décroche une bourse de l'Organisation Mondiale du Tourisme pour l'Italie. Dans ce pays, elle décroche un Master en Management Touristique. Mais son retour au pays coïncide avec la fermeture de ce qui fut, le plus grand le hôtel du pays. "Comme Galawa a fermé, j'ai travaillé à Air Madagascar comme agent de comptoir pendant 8 mois. Ce n'est qu'après que j'ai postulé pour l'Hôtel le Moroni", se souvient-elle.

C'est justement à l'hôtel le Moroni qu'elle va asseoir toute sa suprématie. En 2002, elle entre comme simple employé et depuis, elle ne fait que gravir les échelons. "Quand j’ai été recrutée à l’hôtel, je n’avais pas de poste fixe. J’ai dit à mon ancien patron de me laisser faire et il décidera du poste et du salaire après. Après 3 mois seulement, il m’a nommée Responsable du Restaurant. Très vite, il s’est rendu compte que je valais beaucoup mieux. C’est ainsi qu’il m’a mise comme responsable des Relations publiques", se gratifie cette mère de quatre enfants. Malgré le changement de gérant, la confiance s'agrandit autour de sa personne. Actuellement, elle s'occupe du stratégique poste de Directrice des Ventes et chargée de l'e-commerce de l'hôtel.

Si elle a pu obtenir cette reconnaissance, c'est surtout grâce à son credo: " Seul le travail paie". Elle martèle surtout à l'endroit des femmes que "il faut persister dans le travail, qui donne toujours des résultats". Femme engagée et affirmée, Hayrat assure que " la femme protège la vie, c’est elle qui la rend plus belle! Que la femme rayonne toujours!".

Petites histoires de Shungu...

02 janvier 2015. Rencontre au Muzdalifa House à l‘occasion de la parution deSHUNGU Un festin de lettres aux éditions Komedit. Un recueil rassemblant huit auteurs francophones, du Québec, de Suisse, du Congo, de Madagascar et des Comores. Où comment l’imaginaire devient cette manière de conjuguer les possibles entre les hommes, en générant de nouvelles fratries. Cela fait plus d‘un an que le Muzdalifa House convie des chercheurs, des auteurs, des artistes, à réfléchir sur la tradition comorienne du shungu, dans l’idée de la renouveler et de la mettre en partage. Le shungu vu comme le lieu symbolique d’une conversation à initier avec le monde.

Entretien avec Soeuf Elbadawi, artiste et auteur, à l‘origine du projet.

Vous venez de faire paraîtreSHUNGU Un festin de lettres, dans le cadre d’un projet un peu complexe. Il est question de voir le shungu comme une manière de réinventer la fratrie…

Pour moi, le shungu participe d‘une singularité dans ce pays, qu’il nous faut interroger, parce qu’elle contribue à forger un autre regard sur le monde, un regard neuf. Lorsqu’on interroge de près l’histoire des Amériques, on comprend aisément comment une certaine migration a dû s‘inventer un principe d’efficacité pour faire face à l’hostilité d’un espace géographique bien déterminé. Il a fallu de l‘imagination, il a fallu inventer, pour coloniser les terres, imposer le rêve d’une conquête de l’Ouest, à coup de duels. Cela va au-delà du mythe. Maintenant, lorsqu’on étudie la nôtre, d’histoire, on perçoit assez bien comment le génie d’un peuple a pu se constituer autour d’une notion recomposée de la fratrie. Très peu de choses ont filtré de notre passé d‘archipel. Mais nous savons, pour avoir lu Damir Ben Ali, anthropologue et historien, que l’obsession de la fratrie reste une donnée omniprésente dans cette société. Elle a permis à la multitude d’histoires individuelles débarquée là d’affronter l’ingratitude d’une terre, faite de basalte et de souffre, entourée d’océan et de djinns. Elle lui a surtout permis de miser sur une forme d’humanité agissante, instruite à partir du shungu.

Pour une première sortie publique, vous choisissez de décliner le projet sous une forme littéraire. Huit auteurs francophones, réunis sur un même recueil. Mais comment faire le lien avec le propos global de la dynamique que vous initiez sur le shungu. Est-ce qu‘on peut parler d‘un shungu littéraire ?

Le shungu est une tradition comorienne, en partie basée sur le principe du don et du contre-don. On y prend part de façon symbolique, en cotisant à part égale, dans un cercle rassemblant des individus, liés ou non par des relations de parenté rigide. L’idée part du désir de fonder ou de consolider une fratrie, qui puisse se prolonger dans le temps. Avec des fondamentaux qui interrogent l’humanité nichée en nous, ses valeurs, ses aspirations. Le shungu est ce qui génère une forme de société, au sein de laquelle toute différence est transcendée par des rituels confinant à un idéal de partage à l’horizontale. Il y est souvent question de festin. Au Muzdalifa House, nous travaillons autour de cette notion depuis plus d‘un an. Pour l’instant, nous avons cherché le moyen de l’éprouver sur un plan littéraire. En rassemblant des individualités, venues des quatre coins du monde, n’ayant que les mots en partage, du moins en apparence, et en essayant de voir ce que cela peut produire comme situation inédite. D’une certaine manière, le shungu oblige à réfléchir à comment faire socii dans un contexte d’éclatement de tous les legs. Ce livre, une sorte de banquet littéraire, qui est né de nos premiers questionnements, n’est qu’un aspect des possibilités qu’offre cette notion dans un contexte plus large, où n’interviennent pas l’entre-soi et le repli. Si l’on admet de dépasser le sentiment d’appartenance à la communauté de clan, de village ou d’île, tel que nous le vivons dans cet espace géographique, il serait peut-être possible de tracer une ligne d’horizon, où le shungu, entendu comme une notion à circuit ouvert, nous donnerait à converser avec le monde, d’une manière autrement plus intéressante. L‘idée du shungu littéraire est donc une déclinaison possible de l’objet de cette dynamique, que nous essayons de mettre en place. La naissance – et pourquoi pas ? – d’un shungu-monde, où il serait question, entre autres, de ce qui rassemble, au-delà des mots…

Est-ce que la tradition évoquée n‘est pas quelque chose de figé ?

Je ne le crois pas. Le shungu est une notion qui a grandi, au fil du temps, en lien avec l‘élargissement du cercle. Damir Ben Ali parle d’un processus vivant de socialisation. L‘antropologue part d’un postulat simple. La nature donne naissance à une créature, qui, pour prétendre à une forme d’humanité (undru)1, se doit de commettre certains actes, inscrits dans un cycle d’existence communautaire. Autrement dit, nous devenons « homme », mais nous ne le sommes pas, à la base. Il laisse entendre que l’humanité n’est pas cette chose acquise, donnée d’avance. Il faut la chercher, la construire, durant toute une vie, en instaurant une dynamique de partage, avec nos semblables. Il est presque question d’une quête. Pour atteindre à l‘unicité, nous serions à la recherche de cette humanité enfouie, dont il faut rassembler les morceaux éparses. Cette idée me parle beaucoup, en ces temps d’arrogance et de déni. Le mot « shungu », au départ, relève de cette réalité-là, celle du partage, celle de la relation, du rapport à l‘Autre.

Il y a plusieurs récits, sur lesquels se fonde Damir Ben Ali, pour étayer son propos. Il y a certaines histoires, dans la région du Mbadjini par exemple, où il est question de nourriture, mise en partage à partir d’un noyau familial, en fonction d’un calendrier donné. A Itezadjuu, cité aujourd’hui disparue, il y a l’histoire de cet homme, qui, chaque année, abattait un bœuf, dont la viande était partagée, quasi rituellement, entre les membres de sa famille proche, entre les couples formés par ses filles, ses neveux et lui-même. Un principe vite repris par ses neveux, qui ont élargi le cercle, en y introduisant une notion de dons et de contre-dons. Il y a cette autre histoire, relevant du partage du travail dans les champs à Mohéli, se finissant par des sortes de banquets, rassemblant tous ceux qui ont contribué à cultiver pour l’un ou pour l’autre. A la base de toutes les histoires rapportées, il y a cet idéal, cette volonté de partager, présidant à la naissance d’une nouvelle fratrie ou à la consolidation de celles qui existent. Il faut voir que ce qui est devenu une tradition dans le pays s’est ensuite complexifié, au point de figurer le socle identitaire, avec des nuances, selon les régions. Au Muzdalifa House, le projet ne consiste pas à reprendre tel quel le principe du shungu, mais à l’interroger, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Les enjeux pourraient se situer à plusieurs niveaux. Il y a le désir d’interroger cette tradition, en profondeur, pour mieux la saisir. Il y a aussi la volonté d’élargir la perspective, de faire migrer la notion dans un espace-monde. La volonté de re conceptualiser autour d’un legs, de l’inscrire dans un horizon plus large, est bien là. Je pourrais aussi évoquer ce désir, en tant qu’artiste ou auteur, de nourrir mon travail par cette réflexion, de creuser davantage, sur cette quête d’humanité enfouie, sur ce principe de fratrie humaine, à inventer, à construire.

Il faut dire aussi qu‘iI y a des aspects dans le shungu traditionnel qui peuvent ne pas se retrouver dans notre démarche. Des aspects qui relèvent, parfois, d’une société acculée, dépossédée de son histoire, mise en péril, et, qui, par réaction, va se replier sur elle-même, s’accrocher à une geste séculaire folklorisante, par instinct de survie. Sans chercher à l‘interroger. On le voit à la manière dont le rituel du ndola nkuu est dévoyé de nos jours. C‘est pourtant l’un des aspects les plus spectaculaires de cette tradition du shungu. De fait, notre approche implique des choix dans ce que l’on garde de l’idée du shungu originel. Des choix qui ne sont pas guidés par un désir d’effacer le legs, mais de nous le réapproprier, en fonction de nos attentes, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Comme le souligne Damir Ben Ali, le shungu, toujours, rompt, mais ne plie pas. L‘utopie nichée en cette histoire de fratrie élargie, de banquet et de partage est notre passeport pour l‘ailleurs. Un ailleurs où il est encore possible de tendre la main à son semblable…

Y a-t-il une suite prévue au travail initié par les auteurs de SHUNGU Un festin de lettres ?

Il y a un grand festin de lettres à orchestrer pour que l‘utopie se poursuive. Certains auteurs présents dans le recueil littéraire vont peut-être nous suivre dans ce rêve. Nous l‘espérons, du moins. Actuellement, nous cherchons les moyens d’une telle folie. Parallèlement, nous essayons d’imaginer d’autres tracés pour ce projet, en conviant d’autres acteurs dans la dynamique, d’autres disciplines. L’idée est qu’ils viennent interroger le concept à leur tour, le nourrir. La recherche autour de ce concept s’inscrit dans une saison ouverte jusqu’en 2017. Mais si cette recherche autorise à aller plus loin, pourquoi pas ? Il y a quatre volets dans le projet initial. Un volet pour interroger le passé, un autre pour re conceptualiser, un troisième pour établir des ponts avec la création artistique ou littéraire, et, enfin, un volet pour transmettre l’enseignement du shungu comme utopie agissante et pour publier, promouvoir, le partager, encore plus. Je suis incapable de vous dire où tout ceci risque de nous emmener. Mais cette démarche, on l’aura compris, consiste à réfléchir sur ce qui nous fonde une humanité. L‘histoire des Comores, c‘est l‘histoire d‘une humanité défaite, fracassée, venue des quatre coins du monde, se réfugier là, sans autre alternative que celle de réinventer une fratrie pour retrouver les chemin de la vie. L‘utopie est aussi dans cette espérance retrouvée. Dans l’innocence des débuts. Dans la capacité de dire qu‘on n‘a pas fini de recommencer, lorsqu‘on a cru toucher le fond…

Propos recueillis par Fathate Hassan & Mourchid Abdillah

Pour lire l’INTEGRALE de l’entretien en PDF, ainsi que des extraits du texte de Damir Ben Ali, cliquer ici : Supp MH PHS 15.

Note 1. “Undru signifie l’humain […] Réaliser le undru, c’est acquérir le savoir être, la maturité d’esprit qui permet de gagner la confiance et le respect des hommes, c’est accumuler le capital social qui donne le droit de parler et d’agir en public dans les limites des intérêts de la communauté“ in “Anda ou Shungu: il plie mais ne rompt pas“ de Damir Ben Ali. Il y est aussi écrit que “urenda undru […] signifie littéralement réaliser l‘humain ou humaniser l’être ou la créature“.

SHUNGU Un festin de lettres, Julie Gilbert, Marie Fourquet, Marcelle Dubois, Marc-Antoine Cyr, Raharimanana,Bibish Marie-Louise Mumbu, Papy Maurice Mbwiti, Soeuf Elbadawi, recueil paru aux éditions Komedit, 2015, 123 page.

Sur le livre : Shungu festin de…

Sur Facebook, vous pouvez tcheker l’info sur Shungu festin de lettres, en allant sur la page Muzdalifa House.

![Championnat de D2 [Ngazidja] : Les deux groupes dévoilés](http://6juillet.6.j.pic.centerblog.net/15b75558.jpg)